「繊細すぎる自分がつらい」「行動的なのにすぐ疲れる」「なんだか自分がちぐはぐだな」――そんな風に感じたことはありませんか?

HSP(Highly Sensitive Person)やHSS型HSP(刺激追求性を併せ持つHSP)は、生まれ持った気質のひとつで、良い悪いではなく「その人らしさ」を形づくる大切な部分です。

この記事では、HSPとHSS型HSPの特徴や違いをわかりやすくまとめ、共通点や具体的な「あるある」、そして自分の気質とうまくつきあうヒントを紹介します。

自分の気質を知って、少しでもラクに、自分らしく生きるヒントを見つけてみませんか。

HSPとHSS型HSPとは?

HSPもHSS型HSPも、どちらも「とても敏感で繊細な気質」を持つ人たちですが、若干異なる特性を持ちます。

HSPはHighly Sensitive Personの略で、生まれつき音や光、人間関係の空気など、周囲の刺激に対する高い感受性を持ち、深く考えたり感情移入しやすいなどの特性があります。

一方で、HSS型HSPはこのHSPの気質に加えて「HSS(High Sensation Seeking/刺激追求性)」という性質も併せ持ちます。

HSSとは新しい体験や変化を求める傾向で、行動的だったり好奇心旺盛だったりするのですが、HSS型HSPの人はそれと同時に、HSPの気質も併せ持っているために、自ら刺激を受けに行って疲れてしまうという“ちぐはぐさ”を感じやすくなってしまいます。

HSPもHSSも生まれ持った気質で、外向性や協調性などと同じように、人のパーソナリティを分類する指標のひとつです。病気や医学的な診断名ではなく、良い悪いというものでもありません。

ただ、「自分はどんな傾向があるのか」を知ることは、自分の気質とうまく付き合うのにはとても役立つと思うので、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

最初に、HSPとHSS型HSPそれぞれについて少し詳しく説明していきます。

HSPとは?特徴と4つの特性

HSP(Highly Sensitive Person/ハイリー・センシティブ・パーソン)は、アメリカの心理学者エレイン・アーロン博士が提唱した概念で、生まれつき感受性が高く、周囲の刺激や人間関係にとても敏感に反応する気質を持つ人を指します。

人口の約15〜20%ほどがHSPだと言われ、決して珍しくはありませんが、社会全体では少数派です。

大体10人のうち2人くらい、HSPがいるという計算ですね。

HSPには、「DOES」という4つの特性があります。

処理の深さ

物事を深く考える。また行動する前に情報をじっくりと分析し、先々の影響まで考慮する。

例)最初に全体の流れや起こりうる問題を丁寧に考え、安心してからスタートする

本や映画を見て、数日たってもずっとその内容について考えている

刺激に対する反応の強さ

騒音、匂い、強い光、多すぎる情報、対人関係などの刺激に強く反応して疲れやすい。

例)人混みやにぎやかなショッピングモールが苦手で、30分もすると疲れてしまう

テレビで暴力的なシーンをみると、それが頭から離れず何日も思い出してしまう

自分に対してでなくても、怒鳴り声を聞くとドキッとして動揺が止まらない

感情の反応性と共感性の高さ

感情が揺れやすく、さらに他人の気持ちにも強く共鳴する。

他人の感情をまるで自分のことのように受け取ることも多く、疲れる。

例)映画やドラマで感情移入しすぎて、登場人物の気持ちに涙が止まらなくなる

誰かがイライラしていると、自分が責められているような気がして苦しくなる

刺激に対する敏感さ

他の人が気にしないような光・音・におい・肌触りなど、周囲のわずかな刺激にも敏感に反応する。

例)タグのついた服が肌に触れると気になって着られない(はずして着る)

部屋の照明がまぶしい、パソコンの小さな音がずっと聞こえるなどが気になる

HSPの人は、こうした特性によって、豊かな感受性や深い思考力を発揮できます。

一方で、強い刺激や人間関係で疲れやすく傷つきやすい面があるので、安心できる環境で自分のペースで過ごすことがとても大切です。

HSPの気質とつきあう具体的な方法については、この下の「HSPの気質とうまくつきあう4つのヒント」の章でご紹介しています。

HSS型HSPとは?HSPとHSSが両方ある人

では、HSS型HSPはどのような人たちでしょうか。

HSS型HSPとは、「HSP(繊細な感受性)」に加え、「HSS(High Sensation Seeking/刺激を求める気質)」の両方をあわせ持っています。

まず、HSSについてみていきましょう。

HSSの4つの特性

HSS(刺激追求性)とは、新しい体験や環境の変化、強い刺激などを好む気質を気質を指します。

「刺激を求める」と聞くと外向的なイメージを持たれることもありますが、HSSは外向・内向とは別の概念です。

内向的なHSSの人もいれば、外向的なHSSの人もいます。

HSSの特性は以下の4つに分類されます。

スリルと冒険の追求

物理的なスリルやリスクを伴う体験を好む。

例)アドベンチャースポーツ、ジェットコースターなど。

経験や新規性の追求

新しいことを取り入れたり未知の世界を探検するのが好き。

例)旅行、趣味を次々変える、新しい人間関係への興味。

脱抑制

衝動的になりやすく、社会的なルールを一時的に外したくなる傾向。

例)お酒の席で盛り上がりすぎて後で後悔する。

退屈感への耐性の低さ

単調な繰り返しやルーティンを強いストレスに感じる。

例)同じ作業を続けるとイライラする、何か新しいことを始めたくなる。

HSSにはHSPではない、HSS単独の人たちもいます。

しかしHSPの中に、このHSSの気質を併せ持つ人たちがいて、これが「HSS型HSP」と呼ばれる人たちです。

HSPのうちの約30%ほどがHSS型だとも言われています。

HSPの比率が約20%、そのうちの30%がHSS型HSPとすると、全体の約6%がHSS型HSPという計算になります。10人のうちHSS型HSPは1人いるかいないか。

HSPよりもさらに少ないですね

HSS型HSPの特徴

HSS型HSPは、繊細で傷つきやすいHSPと、新奇性や刺激を求めて行動せずにはいられないHSSという、相反する2つの側面をもつため、しばしばアンバランスが生じます。

例えば、とても繊細で傷つきやすいのに、新しい体験を強く求めて行動する。

あるいは、人との距離感に敏感で疲れやすいのに、刺激的な場所や新しい出会いを求めて出かけて行く。

そしてしばしば、HSSの刺激追求性がHSPの「疲れたからもう休もうよ」という声をかき消して行動してしまいます。

こうした「ちぐはぐさ」は本人にも理解しにくく、「なんでいつもこうなるんだろう?」と思ったり、周りからも「矛盾している」「気まぐれだ」と誤解されたりするることもあります。

でも実は、HSPとHSSというそれぞれの特性が同時に働いているからこそ起こる自然な反応なのです。

大切なのは、この矛盾した特性を否定するのではなく「どちらも自分の一部」と受け止めること。

HSS型HSPならではの豊かな好奇心や感受性を活かしながら、疲れすぎない工夫をすることで、自分らしく心地よく生きていけます。

HSS型HSPの気質とつきあう具体的な方法については、この下の「HSS型HSPの気質とうまくつきあう4つのヒント」の章でご紹介しています。

HSPとHSS型HSPの“あるある”を比べてみよう

HSPもHSS型HSPも、「敏感さ」「繊細さ」という気質をベースに持っています。

ただし、HSS型HSPはそこに「刺激を求める性質(HSS)」が加わるため、ちょっと矛盾したような行動や気持ちになることも。

ここでは、両方に共通する“あるある”と、HSPとHSS型HSPでの傾向の違いを簡単にまとめました。

「自分はどっち寄りかな?」を考える参考にしてみてください。

HSPとHSS型HSP共通のあるある

まず、HSPとHSS型HSPに共通のあるあるです。

- 刺激に敏感で疲れやすい

例)人混みやにぎやかな場所に行くと、短時間でもぐったりする。帰宅後はしばらく静かに休みたくなる。 - 感情移入しやすい

例)友達の悩みを聞いたあと、自分のことのように落ち込む。映画や本で登場人物に感情移入して泣いてしまう。 - 空気を読みすぎる

例)相手のちょっとした表情や声のトーンの変化に気づき、「怒ってる?」と不安になる。 - ひとり時間が必要

例)人と一緒に過ごすのは楽しいけれど、そのあとは必ずひとりで過ごして気持ちを落ち着けたくなる。 - 人にどう思われるかを気にしやすい

例)「嫌われたくない」「迷惑をかけたくない」と思いすぎて、つい相手に合わせすぎてしまう。

こうした部分は、HSS型HSPの人もHSPの人も、共感できるところが多いのではないでしょうか。

HSPとHSS型HSPのあるある比較

HSPとHSS型HSPは、共通する「敏感さ」を持ちながらも、行動や感じ方に違いがあります。

ここでは、その傾向の違いを分かりやすく表にまとめました。

「自分はどっち寄りかな?」を考える参考にしてみてください。

| 共通するあるある | HSPあるある | HSS型HSPあるある |

| 刺激に敏感で疲れる | 刺激を避けて安心できる場所を選ぶ。外出には慎重 | 刺激を求めて興味あるものを体験しに出かけるけど、帰るとぐったり |

| 感情移入しすぎる | 動く前に深く考えすぎて慎重で、なかなか行動に移せない | 興味をどんどん広げて深掘りする。情報を追いすぎる |

| 空気を読みすぎる | 「ちゃんとしなきゃ」と思って相手に合わせすぎる | 衝動的に盛り上がりすぎて後で後悔する |

| ひとり時間が必要 | 安心できる居場所でゆっくり休みたくなる | 何もしないと退屈を感じて、何か新しいことを始める |

| 人にどう思われるか気にする | 嫌われたくなくて自分を抑える | 初対面で仲良くなるけど、後から距離感に悩む |

もちろん、どちらの傾向も全ての人に当てはまるわけではなく、個人差があります。

「共感できるところが多い」「これはちょっと違うかも」など、自分なりに感じた部分をヒントに、気質との付き合い方を考えてみてください。

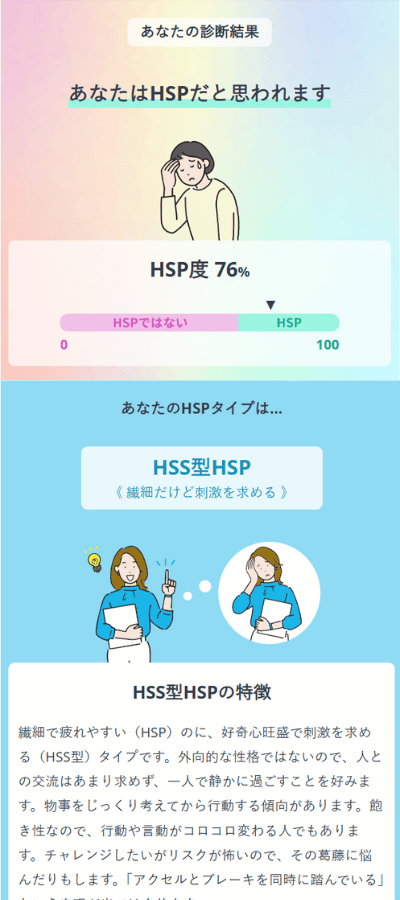

HSP・HSS型HSP診断テストのご紹介

「私ってHSP?それともHSS型HSP?」と思った方に、簡単に受けられる診断テストをご紹介します。

診断テストはいくつかありますが、以下のサイトのテストはシンプルでわかりやすかったです。

▶ HSP・HSS型HSP診断テスト(hitostat.com)

私が試してみたところ、こんな結果になりました。

私はHSS型HSPでした。

※こういうテストは自分の答え方によっても診断が変わることもあるので、結果は目安と考えてくださいね

HSS型HSP研究の第一人者トレイシー・クーパー博士は、著書の中でこんなふうに書いています。

「どちらか、あるいは両方の特性を持っているなら、直感的にわかるものです」(『傷つきやすいのに刺激を求める人たち』より)

ここまで読んで「これ、私かも」と感じたなら、その直感はあっているのかもしれませんね。

HSPの気質とうまくつきあう4つのヒント

HSPの人は、周囲の刺激や人間関係に敏感で疲れやすい一方で、深い洞察や共感力といった魅力も持っています。

「敏感すぎるからダメ」と思うのではなく、自分の特性を理解して上手に活かしていくことが大切です。

HSPの「敏感さ」は深い共感力や豊かな洞察、慎重さ、思慮深さなど、とても大きな強みでもあります。

例えば、HSPの強みの例としては下のようなものがあります。(他にもたくさんあると思います)

✅人の感情をすぐ察して寄り添える

✅リスクをしっかり考えられる

✅細かい変化に気づける

✅芸術や自然の美しさを深く味わえる、など

私自身も、職場でこういう繊細さを持つHSPの後輩に助けられた経験があって、とても頼りにしていました。

もしかしたら、あなたの周りでも、あなたのその感受性を支えにしている人がいるかもしれません。

社会を豊かにするものでもありますね。

そんなHSPの人が自分とうまくつきあっていくために、HSPの方が日常で取り入れやすい4つのヒントを紹介します。

- 「休む時間」を予定に入れておく

HSPは自分が思う以上に疲れやすいので、休憩を「気分で取る」だけでなく、あらかじめ予定に組み込むのがおすすめです。

たとえば、人と会う予定がある日は「その後はひとり時間を確保する」、週に1回は「何もしない自分のための日」を作るなど、自分を回復させる習慣を試してみましょう。 - 「考えすぎて動けない」自分を責めない

何かを始める前に色々と心配して動けなくなるのは、HSPの深い処理力の表れです。

「石橋を叩くのが自分のやり方」と認めたうえで、小さく試してみる、段階を分けて動いてみるのも一つのコツです。

例えば、「全部完璧に準備してから始める」よりも、「とりあえず情報を集めてみる」「一度やってみてから直す」など、小さな一歩を区切って進めることで、負担を減らしやすくなります。 - 「NO」を伝える練習をする

人に合わせすぎて疲れてしまうのもHSPの特徴。

小さな場面から「無理なものは断る」「一度持ち帰って考える」といった“自分を守る言い方”を練習してみましょう。

例えば、急な誘いやお願いに「今すぐは答えられないので、少し考えていいですか?」と伝える、断るときも「今は難しいです」とシンプルに言うなど、相手を傷つけずに自分を守る表現を用意しておくと安心です。 - 刺激を減らす環境を整える

光や音、人の多さなどに敏感な人は、物理的に刺激を減らす工夫も大切です。

部屋の照明を落とす、静かなカフェを選ぶ、イヤホンで音を調整するなど、自分に合った環境を整えることで疲れ方が変わります。

まず「自分が特に敏感なのは音?光?匂い?」などを意識してみると、どこを工夫すればラクになるかが見つけやすくなります。

こうした小さな工夫を重ねることで、HSPの特性を負担ではなく強みとして活かしやすくなります。

ぜひ自分に合うやり方を見つけてみてくださいね。

HSS型HSPの気質とうまくつきあう4つのヒント

HSS型HSPの「繊細さ」と「刺激を求める好奇心」は、一見アンバランスに感じるかもしれませんが、実はとても大きな強みでもあります。

例えば、HSS型HSPの強みの例としては下のようなものがあります。(他にもたくさんあると思います)

✅新しいことを見つけて飛び込む行動力がある

✅繊細な感性で深く物事を感じ取れる

✅興味を広げて豊かな知識や経験を得られる

✅物事を多面的に考えられる柔軟さがある

✅人を楽しませたり場を盛り上げるエネルギーがある、など

こうした強みは創造性につながり、自分らしい生き方を選ぶ力や、周りに新しい風を吹き込む力を育みます。

一方でHSS型HSPは、「繊細さ」と「刺激志向」という相反する気質のバランスをとる工夫がとても大切です。

ここでは、実際に取り入れやすいヒント4つをまとめました。

- 「繊細さ」と「刺激志向」――どちらも自分と認める

「繊細さ」と「刺激を求める衝動」。自分の中にどっちもあると認めるだけでも、少しラクになれる。

たとえば――「今日はちょっと衝動的に行動してしまった。でもそれも私らしさのひとつ」

そう考えると、まあいいかと思える。 - 意識的に「休む」時間をつくる

次々に興味が湧いて動き続けてしまい、「休み時がわからない」ということが多いかもしれません。

でも、HSS型HSPには“休む”ことが必要。倒れる前に休む。

おすすめなのは、“オフを先に決めておく”=オフファーストです!

最初からに休みの日や小さな休憩時間を予定に組み込む方法。

スケジュール帳に「休み」と書いておくのはかなりおすすめです🌝 - 刺激が足りないのもストレスになる

HSS型HSPにとって、刺激がなさすぎることもストレスの原因になります。

自分の中にある「刺激や新しいこと、変化を求める気持ち」を、無理のない範囲で満たすこともとても大切です。

たとえば、カフェで作業してみる、いつもと違う道を散歩してみる、ちょっとしたご褒美を自分にプレゼントするなど、自分を癒す“小さな刺激”をいくつか持っておくと安心です。 - 人間関係は“距離を置きつつ関わる”

HSS型HSPは、初対面ではすぐに親しくなれるのに、あとから気を使いすぎて疲れてしまい、長く続く親しい関係を築くのが苦手だと感じる人も多いかもしれません。

でもそれは、自分の中で人間関係の距離感をうまく保とうとしているため。

「親しい友人が少ない」と悩む必要はありません。

もし、長く付き合える関係を築きたいときは、自分のペースで関われる関係を目指すのがおすすめです。

たとえば、連絡頻度や会う時間を自分で調整して、負担にならないようにする。

また、親しい相手であれば「長時間話すと疲れやすい」とあらかじめ伝えておいて、会う時間を2時間など区切っておくと、気持ちもラクです。

体験談|私が自分の気質を知って楽になったこと

最後に、私の体験をご紹介します。

私は自分を変だとか、変えたいとかは思ったことはないけれど、昔から「今、ここにいる自分は本当の自分ではない」という感覚を持っていました。

数年前に「HSP」という言葉を知り、「これ私かも…」と思ったものの、「でもぴったりでもないな」と感じていました。

そしてその後、「HSS型HSP」という概念を知って「これだ!」と思いました。

実際に、自分の行動や思考パターンのどこがHSS型HSPなのかを理解したのは、実は最近で、トレイシー・クーパー博士の『傷つきやすいのに刺激を求める人たち』を読んだのがきっかけです。

この本にはHSS型HSPの特性がとても詳しく書かれていて、それが自分のこととして腑に落ちました。

「えっ、これも?」「これも?」という感じで、自分の性格の多くがHSS型HSPによるものだとわかり、

ネットで他のHSPやHSS型HSPの方の記事を読んだりして、一気に自分の性格とHSP・HSSの特性を紐づけていきました。

これによって自分への理解が進み、「これが自分なんだ!」と思えた部分もあるし、今まで「なんでこうなるんだろう?」と感じていたことの仕組みがわかって、対処法を考えられるようにもなりました。

大事なのは、自分の困った部分を「直す」のではなく、対処法を知ったというところです。

それによって自分を受け入れられて、とても楽になりました!

HSPもHSS型HSPも、社会全体から見ると少数派なので生きづらいところもあるし、正直自分でも「面倒だなぁ」と思う部分もあります。

でも、少数派ということは、社会から見ると貴重な才能でもあります。

繊細さや刺激追求性は「困ったこと」ではなく「気質のひとつ」なので、うまく付き合っていけば、まだ気づいていない才能が出てくるかもしれません。

そう考えて、自分の気質を含めて理解して、自分をもっと伸ばしていけるといいなと思ってます。

まとめ

この記事では、HSPやHSS型HSPの特徴や違い、そして自分の気質とどう付き合っていくかのヒントを紹介してきました。

繊細さや刺激を求める気質は、どちらもその人らしさを形づくる大切な部分です。

「こういう自分だからダメ」ではなく、「こういう自分だからこそできることがある」と考えられると、少しラクに、自分らしく生きられるはずです。

ぜひ、自分の気質を理解しながら、無理せず心地よく過ごす方法を探してみてくださいね。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

コメント